Мы используем файлы cookie.

Для улучшения вашего пользовательского опыта мы используем файлы cookie. Узнать больше

С 1 сентября в России вступает в силу новый закон, вводящий административную ответственность за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете.

Этот документ наделал немало шума: многие увидели в нем существенные риски и недоработки. Более того, он впервые за долгое время развел по разные стороны самарских депутатов Госдумы, которые голосовали совершенно по-разному. Кто-то за, кто-то против, а кто-то предпочел вообще дистанцироваться от принятия законопроекта, не приняв участия в голосовании по нему.

22 июля Госдума в третьем и окончательном чтении приняла нашумевший закон «о поиске экстремистских материалов». Новый закон вводит целый ряд мер, направленных в первую очередь на борьбу с мошенниками, среди них — запрет на передачу своей SIM-карты сторонним лицам или на рекламу VPN-сервисов. Однако наиболее широкий резонанс и общественную дискуссию вызвала поправка к Кодексу об административных правонарушениях, вводящая новый состав — штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, включая случаи, когда используется VPN или другие способы обхода блокировок. Новации вступают в силу уже с 1 сентября 2025 года.

Весь последний месяц этот документ активно обсуждают в среде депутатов, юристов, медиабизнесменов и представителей гражданского общества. Во-первых, его приняли не совсем прозрачно — поправки внесли во втором чтении к законопроекту, который изначально касался транспортно-экспедиционной деятельности. Обсуждения нововведений в профильных комитетах почти не было.

Во-вторых, многих смутила неясность формулировок. В документе подчеркивается, что штрафовать будут не за само использование VPN и не за случайный клик по ссылке, а только при наличии умысла. Например, в виде регулярных запросов по поиску материалов, заведомо признанных экстремистскими, или систематического интереса и взаимодействия с подобным контентом. То есть однократный переход по ссылке, даже через VPN, по идее не должен считаться нарушением, если не будет доказано, что это было сделано намеренно. Однако противники новеллы задаются следующими вопросами: а что считать умыслом? Где проходит грань между интересом и нарушением? И главное — как именно это будет отслеживаться? Четкие ответы на эти вопросы документально не артикулированы.

Наконец, в-третьих, экстремистскими официально признаны почти 6 тысяч материалов, среди них книги, фильмы, музыка. Однако пояснений к каждому пункту в реестре Минюста нет, тогда как в списке — десятки наименований с неполными описаниями. Пользователь может просто не знать, что перед ним запрещенный контент, указывают юристы.

Еще на этапе второго чтения в Госдуме инициированные изменения, по сути, раскололи депутатский корпус. Против нового закона выступили фракции КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Их депутаты выразили обеспокоенность тем, что обычный пользователь легко может случайно перейти по ссылке, ведущей к запрещенному материалу. По словам вице-спикера Госдумы от «Новых людей» Владислава Даванкова, для того чтобы обезопасить себя, пользователям придется заучивать наизусть весь список наименований из реестра экстремистских материалов Минюста. Он также напомнил, что адвокаты, журналисты, историки и IT-специалисты часто сталкиваются с необходимостью искать различную информацию, в том числе через VPN, и их профессиональная деятельность не была учтена в законе. А депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что по новому закону «фактически предлагается наказывать за мыслепреступление» (в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла — вид преступления, который включает любую неосторожную мысль. — Прим. ред.).

Сторонники же нововведений подчеркивают, что они направлены против тех, кто сознательно ищет запрещенный контент с целью изучения и распространения экстремистских идей. Соответственно, рядовым пользователям сети опасаться нечего, заверил депутат от «Единой России» Александр Тетердинко, защищавший законопроект в Госдуме. Как пояснил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, штрафы будут применяться только к тем, кто сознательно нарушает закон и уже находится в поле зрения правоохранительных органов. По его словам, VPN-сервисы сами по себе не запрещены, равно как и доступ к соцсетям вроде Instagram или Facebook, даже несмотря на то, что они входят в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России. «В телефоны лезть не будут», — заверил г-н Боярский.

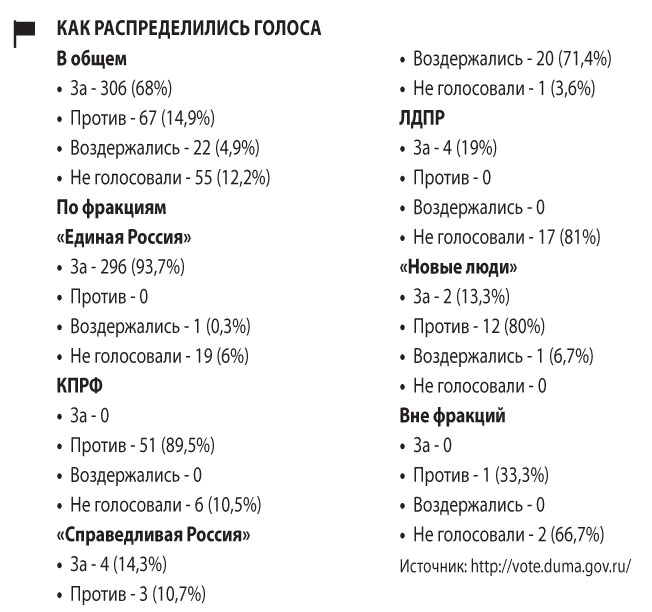

В итоге закон хоть и приняли, но отнюдь не единогласно. По данным официального сайта Госдумы РФ, «за» проголосовали 306 депутатов, из них 296 — единороссы, по 4 — из ЛДПР и «СР», а также двое «Новых людей». 67 депутатов высказались против, в том числе почти в полном составе КПРФ и большинство «Новых людей». Воздержались 22 парламентария, из них 20 — эсеры. Еще 55 человек просто не приняли участия в голосовании, включая практически всех либерал-демократов.

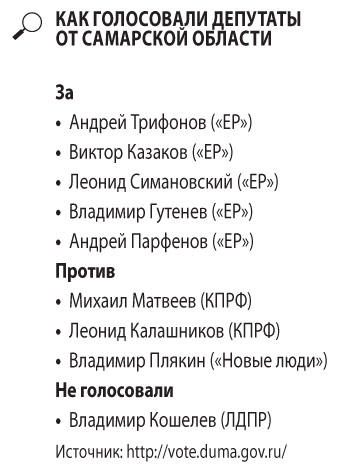

Депутаты, представляющие в нижней палате парламента Самарскую область, также сильно разошлись в своей позиции по поводу новаций. Единороссы Андрей Трифонов, Виктор Казаков, Леонид Симановский, Владимир Гутенев и Андрей Парфенов поддержали поправки. Г-н Гутенев пояснил «СО», что решение консолидированно проголосовать «за» было принято на заседании фракции и «обосновано позицией профильных коллег». Коммунисты Михаил Матвеев и Леонид Калашников, напротив, не поддержали введение штрафов. «Я считаю, что этот закон нарушает базовое конституционное право граждан на свободный поиск информации», — обосновал «СО» свою позицию г-н Матвеев. По его словам, список экстремистских материалов регулярно пополняется и вряд ли весь этот перечень широко знаком россиянам. Также депутат указывает, что в новом законе многое зависит от трактовки: «Само понятие поиска трактуется настолько широко, что под него может попасть даже случайный переход по ссылке. Это один из тех законов, принятых Госдумой, который формулирует нарушение таким образом, что его можно до такой степени по-разному интерпретировать, чтобы подтянуть под него кого угодно».

Депутат от «Новых людей» Владимир Плякин тоже проголосовал против, но пояснять свою позицию «СО» отказался. Вместе с тем любопытны итоги голосования членов фракции ЛДПР, в рядах которой, похоже, совсем нет единства. В то время как четыре депутата этой фракции проголосовали «за», 17 вообще не голосовали, включая ее лидера Леонида Слуцкого и первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева. С чем связан такой разброс голосов либерал-демократов, уточнить не удалось. Г-н Кошелев на минувшей неделе был недоступен для комментариев, а пресс-секретарь партии Елена Савраева не сочла возможным ответить на вопросы «СО» по существу.

Как бы то ни было, закон «о поиске экстремистских материалов» задает новый вектор: теперь важно не только, что ты написал или опубликовал, но и что ты искал и читал. «Поэтому регулярно чистить историю браузера становится как никогда актуальным», — замечает аналитик Руслан Руднев.

МИХАИЛ МАТВЕЕВ, депутат Государственной думы РФ

Я считаю, что этот закон нарушает базовое конституционное право граждан на свободный поиск информации. Проблема в том, что списки экстремистских материалов постоянно пополняются — их уже более пяти тысяч, и любой районный суд может внести туда новый материал. При этом само понятие поиска трактуется настолько широко, что под него может попасть даже случайный переход по ссылке. Это один из многочисленных законов, принятых Государственной думой в рамках так называемого закручивания гаек, который формулирует нарушение таким образом, что его можно до такой степени по-разному интерпретировать, чтобы подтянуть под него кого угодно. То есть его действие становится определенной «палкой» в руках государства, которая может работать очень избирательно.

Меня особенно тревожит то, что закон не учитывает разницу между теми, кто ищет запрещенные материалы из идеологических соображений, и теми, кто делает это для научной работы, анализа или контрпропаганды. Когда я учился на истфаке (Михаил Матвеев — доктор исторических наук. — Прим. ред.), мы изучали историю политических течений XX века, в том числе фашизм. И среди прочего мы знакомились с такими книгами, как «Майн Кампф» (книга Гитлера «Моя борьба», включена Минюстом в федеральный список экстремистских материалов и запрещена в России) — не потому, что разделяли эти взгляды, а чтобы понимать природу нацизма. Теперь же подобные исследования могут стать основанием для штрафа.

Удивительно, но в ходе обсуждения этого законопроекта пояснения главы Минцифры Максута Шадаева сводились к тому, что полицейским нужно будет доказывать, что человек искал запрещенный материал именно с умыслом. А те, кто случайно будет эти материалы находить, они ответственности нести не будут. Но условный товарищ майор, когда будет возбуждать административное или уголовное дело, ничего доказывать не будет. И суды вряд ли будут брать в расчет комментарии министра. Правоприменительная практика в этой части никак не ограничена. В результате под удар попадут обычные люди: школьники, ученые, публицисты, антипропагандисты.

При этом закон совершенно не эффективен против реальных экстремистов, которые распространяют запрещенные материалы через закрытые чаты и мессенджеры. Получается, что вместо борьбы с угрозами создается еще один инструмент для давления на тех, кто просто пытается получать и анализировать информацию. Самое опасное здесь — подмена понятий: государство фактически ставит знак равенства между поиском информации и ее одобрением. Это не защита от экстремизма, а способ ограничить свободу мысли под благовидным предлогом.

— Кирилл Биджанов, Анна Крылова

Техническая поддержка сайта от агентства "Простые решения"

Для улучшения вашего пользовательского опыта мы используем файлы cookie. Узнать больше