Мы используем файлы cookie.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Узнать больше

В Самаре прошел дебютный в истории российской легкой атлетики командный чемпионат России по бегу на шоссе.

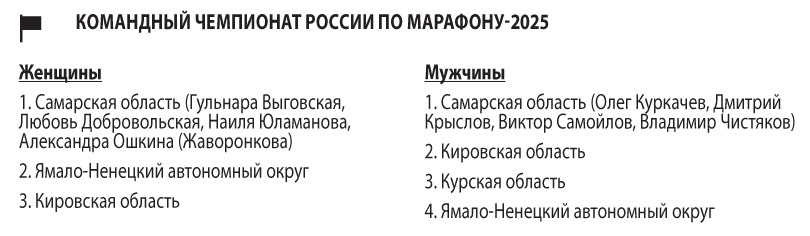

Первыми чемпионами страны в этой дисциплине стали легкоатлеты Самарской области — мужская и женская команды региона. Может ли один спортсмен считаться командой? Как подготовка города к международному форуму «Россия — спортивная держава» внесла коррективы в проведение соревнований? Сколько можно заработать на марафонах? Почему в беге на длинные дистанции «буксует» смена поколений? «Пропишется» ли командный чемпионат России по марафону в Самаре? Об этом в интервью «СО» рассказал главный судья соревнований, заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Тимофеев.

— В российской легкой атлетике чемпионат страны впервые проводится в таком формате?

— Да. В этом сезоне, помимо чемпионатов России в личном зачете, в календарь добавлено три командных чемпионата — экиден (командная эстафета на марафонскую дистанцию, в которой отдельный участник каждой команды бежит один из шести этапов дистанции. — Прим. ред.), чемпионаты по полумарафону (21,1 км) и марафону (42 км 195 м). До сих пор на всероссийском уровне проводились лишь командный чемпионат страны на 100 км (классическая дистанция сверхмарафона. — Прим. ред.) и по горному бегу. Кстати, недавно наша команда, за которую выступали Любовь Добровольская, Галина Зиятдинова, Юлия Васильева и Александра Афанасова, стала чемпионом России по горному бегу в дисциплине «вверх — вниз».

— Как Самаре удалось забрать такой старт себе?

— Во-первых, без стеснения скажу, что у нас сильная региональная марафонская школа. Это факт. А во-вторых, то, что этот первый в истории российской легкой атлетики старт доверили именно Самаре, — не чья-то конкретная заслуга, а результат командной работы общего самарского штаба. Инициатива во Всероссийскую федерацию легкой атлетики о проведении этих соревнований поступила от нашей региональной федерации легкой атлетики во главе с Сергеем Каргиным, которого на местном уровне поддержало ведомство Лидии Рогожинской (министерство спорта Самарской области. — Прим. ред.) и организатор Самарского международного марафона Антон Сирота (командный чемпионат России по бегу на шоссе проводился в рамках Самарского марафона. — Прим. ред.). Проведение официальных стартов в рамках массовых забегов не редкость, и они благотворно влияют на популяризацию нашего вида спорта. Я так считаю. Отмечу, что не только в беге на шоссе используется такой формат. Например, в трейле (трейлраннинг, от англ. trail running — бег по тропам, бег по пересеченной местности, по тропинкам в лесу, полям, болотам или даже в горах, но не слишком крутых, высоких и непроходимых. — Прим. ред.). Мое мнение как тренера, который много ездит на различные старты со своими спортсменами: такой формат реально повышает интерес публики к бегу. Одно дело, когда проводятся официальные старты, с участием только профессионалов, и совершенно другое, когда любители видят элиту, цвет российского (и международного) бега, бегут рядом. В первом случае это десятки участников — профессиональных атлетов и немногочисленные зрители. А во втором случае масштаб таких мероприятий, где бегут несколько тысяч любителей бега разных возрастов и степени подготовленности, в разы повышает вовлеченность в этот вид спорта. Во всем мире для большей популярности и продвижения беговых дисциплин элита бежит с любителями, что, в свою очередь, создает особую атмосферу соревнования.

— Правда ли, что в чемпионате приняли участие семь команд?

— Скажу так: на соревнования заявки подали восемь регионов, но по факту участвовали семь, потому что Чувашия не приехала по каким-то причинам. Но я скажу, что для дебюта это нормально. Почему? В России каждый год проводится порядка 50 марафонов. Сейчас у марафонцев очень насыщенный календарь, и в ближайший месяц практически подряд пройдет много коммерческих забегов — и в Перми, и в Екатеринбурге, и в Москве, и в Нижнем Новгороде. Плюс Кубок России в Санкт-Петербурге.

— Действительно ли малое количество команд-участниц обусловлено тем, что собрать полноценную команду очень непросто? На самом деле самарское представительство было единственным в стопроцентном составе?

— Из семи команд-участниц полноценных было три, и две из них — от Самарской области (мужская и женская). У мужчин в полном составе приехала команда из Курска. И да, очень трудно собрать команду из четырех человек на марафонскую дистанцию в период, когда спортсмены готовятся под свои марафоны — каждый легкоатлет выбирает себе собственный график подготовки к определенному количеству стартов в сезоне и отдает приоритет марафонам под свои кондиции. И, кроме того, при дефиците элитных марафонцев далеко не каждый регион в принципе может похвастаться топовыми и конкурентоспособными на таком уровне бегунами.

— Поэтому в Положении командного чемпионата России по бегу на шоссе написано «состав команды до четырех атлетов»?

— Именно.

— То есть один или два спортсмена тоже могут считаться командой?

— Как бы это ни странно звучало — но да. Такой формат во всех командных соревнованиях.

— И это при том что общий результат складывается по трем лучшим?

— Так точно. Но, повторюсь, для первого раза, дебютных соревнований в таком формате — это нормальное число участников. Тут нужно помнить, что при подсчете результатов имели значение разряды. По «мастерам спорта» пробежал — пять очков, по «мастерам спорта международного класса» («кандидат в мастера спорта». — Прим. ред.) — 15.

— Но если командой мог стать и один бегун, то мог ли каждый участник Самарского марафона заявиться для участия в чемпионате России?

— Для заявки нужны необходимые условия. В частности, спортсмены представляют спортивные сборные команды субъектов РФ и заявки от регионов на соревнование принимаются только через единую информационную систему Всероссийской федерации легкой атлетики. Ну и, соответственно, необходимы спортивный разряд и регистрация атлета в РУСАДа (национальная антидопинговая организация Российской Федерации. — Прим. ред.)

— Чуть выше вы говорили про дефицит элитных марафонцев. Поясните, что значит «элитные»?

— В условиях отстранения от международных стартов у нас в России на данный свой уровень сложилась своя элита. Поэтому, думаю, к элите можно отнести спортсменов со спортивным разрядом «мастер спорта России» или выше.

— И какое место среди регионов в этом списке занимает Самарская область?

— Не открою тайны, если скажу, что в любом виде спорта финансирование имеет большое значение. Как и в любом деле, для участия в масштабных беговых мероприятиях необходимо стимулировать спортсменов какими-то условиями, «плюшками». Поэтому здесь особняком стоят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Что касается нас — Самарской области, то мы входим в число топовых регионов по спортивной конкурентоспособности. Но если говорить о финансовой стороне дела, то пока в этом вопросе мы им уступаем. Практически все мои спортсмены, к примеру, семейные, с детьми, и тренирующиеся после работы. Чем их можно простимулировать? Как «заставить» бегать? Только призовыми, денежными вознаграждениями. Вот, к примеру, в Челябинске будет на этой неделе марафон с главным призом — два автомобиля. Поэтому многие титулованные бегуны и поедут туда — где выше мотивация.

— То есть если призовые на командных стартах будут хорошими, то и полноценных команд среди участников прибавится?

— Не исключено. Но призовые должны быть не просто хорошими, а лучше, чем на остальных стартах. Ведь спортсмен приезжает не просто пробежаться, занять место за кубок и грамоту, а и для того чтобы заработать. Марафон — это работа, а призовые — его заработок.

— Сколько можно заработать на призовых?

— На каждых соревнованиях по-разному. Вот, набираем в поисковике «Призовые на Казанском марафоне 2025 года». Ответ — призовой фонд 7,4 миллиона рублей, а максимальный заработок для победителей на дистанции 42,2 км — 400 тысяч рублей. Помимо этого предусмотрены бонусы за рекорды и высокие результаты. Призовой фонд Московского марафона-2025 составляет почти пять миллионов рублей (4,96 млн рублей с максимальной выплатой 900 тыс. рублей. — Прим. ред.). Если говорить про международные марафоны уровня Лондонского, то на нем победители могут получать порядка 40 тысяч фунтов стерлингов, а марафоном с самым большим призовым фондом считается Бостонский (в 2025 году призовой фонд составил 1 млн 137 тыс. долларов. — Прим. ред.).

— Квартету женской коман-ды-победительницы, который представлял Самарскую область, Любови Добровольской, Гульнаре Выговской, Наиле Юламановой и Александре Ошкиной, в общей сложности на всех 174 года. Появляются ли молодые спортсменки, готовые составить конкуренцию опытным бегуньям?

— Есть такие, но мотивации и стимула профессионально заниматься спортом у них нет. Да и просто они не хотят. Потому что марафон — это нелегкая работа, требующая немалых физических и финансовых вложений и долгого времени подготовки. Что касается вышеназванных титулованных бегуний, то они, как говорится, «старой закваски» и еще бегут «по накатанной». А перевод в марафон именно молодых пока буксует. У них первый вопрос: «А зачем мне это надо?» И второй: «Что я с этого поимею?» Если б у нас был выход на международную арену, то отбор на официальные старты, такие как чемпионаты Европы и мира, был бы хорошей мотивацией. Но пока мне им особо нечего предложить.

— Из восьмерых победителей на минувшем командном чемпионате России — двое воспитанников тренера Владимира Матрина, а остальные шестеро (четыре марафонки и два марафонца) ваши. Насколько различается подготовка мужчин и женщин?

— Не только мужчин и женщин, но подготовка у каждого спортсмена разная. Что касается мужчин — с ними проще, а в женской группе к каждой свой подход нужен, ибо они более ранимые от природы, при том что женщины более выносливые, чем мужчины. Если возьмете статистику, то заметите такой факт: мужчины сходят с дистанции чаще женщин. Девчонки более «упертые», что ли: тяжело — не тяжело, но добегают и финишируют. Мужской организм сильный, но более энергозатратный. И если женщины могут долго и счастливо пробегать на высоком уровне лет до 40-45, то мужчины по большей части уходят из профессионалов лет в 35, редко кто до 40 дотягивает .

— Какие неожиданности на трассе трейла, горного бега и на шоссе могут поджидать участников?

— Тут нужно сразу сделать ремарку, что бег на шоссе в принципе сильно отличается от трейла и горного, и потому на шоссе мало что может «поджидать». В трейле нужно постоянно толкаться вверх и вниз, учитывая рельеф и высоту, зато на шоссе выше скорости, но при этом все просто и зависит от того, готов или не готов к старту. Трейл — более сложный: камни, горы, снаряжение, где запросто ногу можно подвернуть или мышцы «закислятся». В трейле (как и в горном беге) постоянно надо бежать на «молочной кислоте» и идет жесткая «терпежка», в отличие от шоссе, где ты взял нужный темп и, образно говоря, «можешь на старте уснуть, а на финише проснуться».

— Кубок России по трейлу проходил на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря. Есть опасность, например, потерять сознание от гипоксии?

— Я не слышал, чтобы такое случалось с тренированным организмом. А вот любители не только сознание потерять могут. Вы наверняка читали о гибели двух участников трейла «Хибины-2025» или экстремального забега «Альпиндустрия Архыз Рейс». Смерть в горах может быть вызвана различными факторами — это падения, переохлаждение, нехватка кислорода, сердечные приступы, обострение заболеваний или отеки. Так что к таким забегам нужно быть тренированным — с кондачка не получится.

— Ультрамарафон ваши подопечные бегают?

— Мое мнение таково: бежать больше 100 км — это борьба с физиологией, потому что считаю такие нагрузки нереальными для организма. Это какое же сверхчеловеческое здоровье нужно иметь?! Я не сторонник таких перегрузок. Вот Гуля (Гульнара Выговская. — Прим. ред.) в сентябре побежит у нас Кубок России по бегу 100 км. Я 100 километров не очень люблю, но терплю, уговаривая себя, что психологически и физиологически это 7-8 часов бега по кругу в 2 км по принципу «от обеда до ужина».

— Вы так говорите, будто сами эти 100 км бежите…

— Я когда за ними смотрю и кормлю их на пункте питания, сердце кровью обливается. У самого пульс повышается, глядя на них, особенно в концовке. Первые 50-60 километров еще нормально, а вот когда наступает вторая полсотня или уже после 80 км, начинаются мои мучения. Потому что для участников последние пара десятков километров — испытания для организма и психологические, и физические. Для некоторых это может обернуться тем, что мышцы спазмируются так, что ноги не могут подниматься, а некоторые любители рассказывают, что на их первой «сотне» им просто хотелось сесть на землю и плакать или что ближе к финишу они внезапно переставали понимать, зачем они тут. Повторюсь, что люди, бегущие «сотню», — это супермены, супервумен и просто сверхчеловеки.

— Сколько по времени в среднем готовится марафонец к старту: где и как он может бегать перед соревнованиями?

— Если целенаправленно и серьезно готовиться, то нужно от четырех до шести месяцев и идет точечная подготовка. При такой подготовке должны быть среднегорье, высокогорье, в низине, «шлифование» состояния и выход на пик формы. Кто может себе позволить выезжать на сборы — готовятся так, кто нет — в самарских условиях. Сейчас уже проще, с развитием интернета можно подобрать под себя различные методики тренировок. Главное — чтобы были желание и здоровье. И при этом держать определенный уровень тренировочного объема (количества километров, преодолеваемых за неделю на протяжении всего тренировочного цикла. — Прим. ред.).

— То, что ваши спортсменки занимаются горным бегом, как-то им помогает в марафонах?

— Конечно. Эти дисциплины обе на выносливость, а горы еще и силу придают. Поэтому после них подъемы по дистанции Самарского марафона легко преодолевались. Тут я хочу уточнить вот какой момент: в последние годы сложилось мнение, что я ушел конкретно в горные бега. Это не совсем так. Мы стартуем и набираем «базу» в нескольких дисциплинах — в горном беге, трейле и марафонах. А не только в горном беге.

— А доволен ли тренер результатами на дебютном командном чемпионате страны?

— Могу показаться неоригинальным, но по мне результат (даже элитного спортсмена) — это занятое место, а не время, по которому пробежал. Поясню. Вот время победительницы Самарского марафона Любови Добровольской 2 часа 46 минут. Какой смысл ей было бы ускоряться, чтобы на 10 минут прибежать быстрее, если она и так уверенно финишировала первой? Что бы ей это дало с учетом того, что бонусов за рекорды и высокие результаты предусмотрено не было. Поэтому достижение в данном случае — это место, а за какое именно время пробежал — это уже учитывается и зависит от многих факторов, в том числе погодных условий, состояния спортсмена. Просто у каждого свои задачи. Если на международных марафонах элита заточена на результат, потому что за это им еще начисляются дополнительные бонусы, то у нас на чемпионате России можно выиграть, не устанавливая мирового рекорда. Но если поставленная цель — не просто стать первым, а показать отборочный норматив, то уверен — все б «пластались и умирали». И возвращаясь конкретно к минувшему чемпионату в Самаре — задачи показать высокий результат у Любы (Добровольской. — Прим. ред.) не было, особенно с учетом того факта, что ей через три недели еще в Перми бежать.

— Тогда зачем нужны пейсмейкеры (от англ. Pacemaker — спортсмены, задающие темп на определенной дистанции, помогая другим бегунам поддерживать заданный ритм и достигать лучших результатов. — Прим. ред.)?

— На международной арене или по любителям для тех, кто хочет показать результат, это имеет значение. Например, многие участники Самарского международного марафона хотят не просто пробежать, а показать результат. Вот и ставят пейса на четыре минуты, чтобы темп держать. Или, к примеру, есть специальные мероприятия, которые проводят спонсоры для своих амбассадоров. Как, например, в 2019 году был проект для кенийского бегуна Элиуда Кипчоге (кенийский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион по марафону, выигравший за свою карьеру 14 официальных стартов из 16. — Прим. ред.), где он выбежал из двух часов. Он стал первым человеком, который пробежал марафонскую дистанцию 42 км 195 м за 1 час 59 минут 40 секунд. Для достижения цели ему нужно было поддерживать темп 2 минуты 50 секунд на километр, в чем ему помогал 41 пейсмейкер. Но, несмотря на то, что он достиг заветной цели, его время не считается мировым рекордом, потому что он пробежал не на официальном старте.

— Вызывает интерес трасса. Насколько она оказалась труднопреодолимой? Правда ли, что изначально она планировалась в один круг, а в итоге ее пришлось изменить, ибо здесь строительство метро, там теплосети ведут ремонтные работы, а тут асфальт перекладывают?

— Мы живем в современных реалиях и прекрасно понимаем, что прямую дорогу по улице Ново-Садовой нам не могут предоставить. И да, сначала у нас планировалось, что маршрут будет так же, как в Казани, одним кругом 42 км. Но напомню, что сейчас Самара находится в активной фазе подготовки к международному форуму «Россия — спортивная держава», естественно, ведутся ремонтные работы и стройка. В этой связи организаторам пришлось внести корректировку в маршрут дистанции и перейти в два круга (длина одного круга 21 км. — Прим. ред.). Трасса наша нелегкая, непростая, включает в себя крутые подъемы, спуски. Но ничего страшного — все в одинаковых условиях. Вообще, нужно сказать, что Самарский марафон — предмет зависти некоторых регионов-соседей. Потому что они, в отличие от нас, не могут себе такого проекта позволить. И это здорово, потому что мы в рамках таких мероприятий не только популяризируем массовые забеги, но и продвигаем профессиональный спорт.

— После введения в строй тольяттинского легкоатлетического манежа у нас в регионе «прописалось» первенство России в помещении. Известно уже, будет ли командный чемпионат России по марафону менять свою локацию?

— Не в моей юрисдикции это знать, но если его в качестве традиционного старта отдадут Самаре, было бы прекрасно.

— Ирина Зобнина

Техническая поддержка сайта от агентства "Простые решения"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Узнать больше